Возле села Селищи Атяшевского района вдоль берега безымянной речушки в конце 60-х годов прошлого века на склоне горы со стороны села Пиксяси можно было видеть рукотворные канавы. Сегодня мало кто знает, что в канавах, которые на самом деле были парниками, растили для посадки в открытый грунт рассаду махорки. В колхозе «Светлый путь» она лишь на недолгое время «прописалась» в годы Великой Отечественной войны, когда в СССР традиционные местности возделывания и промышленной переработки этой культуры были оккупированы немцами.

Не прожить бойцу без махорки

Но спрос на махорку с началом войны меньше не стал. На фронт ушла большая часть мужского населения, и там, как признавался герой поэмы Александра Твардовского Василий Тёркин, без махорки было не прожить. К тому же, махорка до и еще долгое время после Победы оставалась сырьем для получения натуральной лимонной кислоты, которая востребована в пищевой промышленности и технических целях, улучшения вкуса воды после обеззараживания ее хлоркой. Мордовия, Татарстан и Чувашия стали в Поволжье в годы войны главными регионами, которые наряду с хлебом производили и очень большие объемы махорки. Ее выращивание было возведено в ранг государственной важности. В сложном, трагическом для всей страны 1942 году СНК СССР и ЦК ВКП(б) специальным постановлением от 4 апреля обязали не только колхозы и совхозы, но и единоличные хозяйства поставлять махорку государству. Колхозам устанавливался план по сдаче зерна, и в счет его выполнения засчитывалась махорка, 10 кг которой приравнивались к 15 кг зерна.

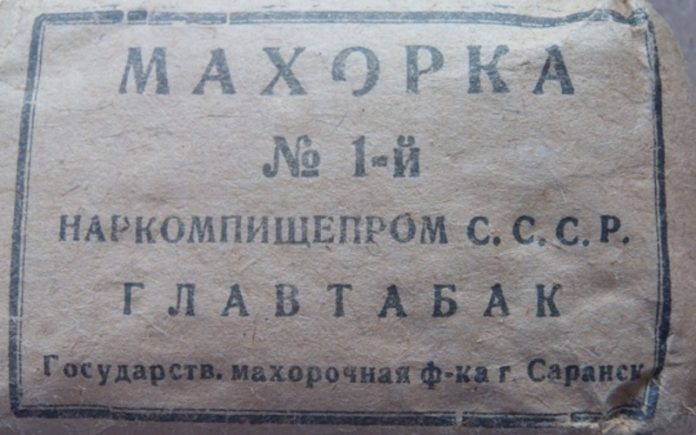

А в Саранске на улице Рабочая нарастила производство табачная фабрика, после войны в цехах которой стали делать сначала точные приборы для атомных станций и подводных лодок, а затем – давить из семечек подсолнечное масло. Сохранилась раритетная обертка от «восьмушки», в которую на Саранской фабрике упаковывали махорку. На одной стороне склеенного в конверт листа оберточной бумаги отпечатаны название продукции и выпустившей ее фабрики, на другой – летящие во врага снаряды и надпись: «Бей фашистского гада!».

«Саженка и сеянка» – оба хороши!

Путь мордовской махорки на фронт хоть и укладывался, в основном, в короткий весенне-летний сезон, был очень нелегким для тех, кто ее выращивал. Растения из семян, которые поставляли районные конторы «Табаксырье», закладывали методами «саженка» и «сеянка». Первый предполагал их посев непосредственно в грунт на постоянное место, второй — выращивание через рассаду. При должном соблюдении агротехники оба способа были хороши, однако в засушливые годы сеянка давала больший урожай. Но если запаздывали с посевом сеянкой, щедрее на урожай оказывалась саженка. Сроки посева в обоих случаях имели исключительно важное значение, но определялись не желанием колхозников, а стоявшей на улице погодой. Для махорки оптимальными являются 20-25 градусов тепла, но такую температуру для нее возможно было поддерживать только в парниках, или же в теплых грядах, роль которых во многих местах и выполняли рукотворные канавы.

Махорку в канавы высевали не только в Селищах. Махорководы называли их рассадниками, еще зимой набивали конским навозом и соломой, которые, разлагаясь, грели весной рассаду.

Анна Алексеевна Варламова войну и махорочную эпопею не застала, но так вспоминает о ней со слов мамы: «При посеве семян в рассадники воду брали из речки, которая отделяла их от огородов селян. Водопровода не было, воду таскали к рассадникам ведрами. Высеяв в грунт семена, рассадники накрывали соломенными матами. Или же оконными рамами, которые снимали с окон своего жилья. Раньше в любом сельском доме на каждом окне было по две деревянные рамы: на зиму ставили обе, с наступлением весны одну убирали».

А когда рассада вырастала до посадочных размеров, ее складывали в ящики и отвозили на лошадях или приносили на руках к месту постоянной высадки. Эту работу выполняли исключительно взрослые, не доверяя ее крутившимся рядом детям. Они при выращивании махорки хотя и были главными помощниками родителей, на этом этапе их главная задача состояла только в доставке к рассадникам воды для полива.

Для высадки махорки на постоянное место делали в земле углубление, поливали водой.

Когда грунт забирал воду, растения закапывали и снова поливали из поллитровой кружки.

Ядреная, как хрен!

— И у нас в селе Чукалы Ардатовского района колхоз во время войны и после нее занимался выращиванием зерна и махорки, — вспоминает Людмила Андреевна Самаркина. — Но сама я этого не видела. Выращиванием махорки в полном цикле, от рассады до уборки урожая, занималась моя односельчанка Анна Ивановна Любезнова. В послевоенные годы махорку односельчане выращивали уже не в колхозе, а в личных хозяйствах, и я тоже активно помогала в этом родителям. До того времени, как заняться затем выращиванием и продажей в заготконтору картошки, махорка на личных подворьях была у нас в селе самой доходной культурой. В годы натуроплаты она нас одевала, обувала, на живые деньги от ее продажи односельчане строили дома, обзаводились фабричной мебелью».

Рассказывая об этом, Людмила Самаркина заметила, что махорочный сезон для нее был одновременно и ежегодным большим испытанием, от которого никуда не деться.

— Рассаду табака мы тоже выращивали в парниках из подручных материалов, а после высадки растений на участок их продолжали поливать утром и вечером целую неделю. А если не было дождей, то и больше. На каждый корень лили по кружке воды, но растений на двадцати сотках было так много, что воду уставали таскать. Мне было легче, чем моим подружкам, речка была рядом с домом. Нашими трудами махорка быстро укоренялась, шла в рост.

А потом наступало время прополки, от которой руки были в ссадинах и занозах, кожа на них трескалась. Не меньше испытаний было и в пору цветения махорки, удаления с растений пасынков. Стояла жара, одолевала разная летающая нечисть, табачные истечения вызывали у обрывальщиков цветков ринит, коньюктивит и даже состояние опьянения. «Приходилось постоянно мыть водой лицо и глаза. Прохаживаясь по рядам, между которыми при посадке оставляли полметра, мы, казалось, оборвали уже все цветки и пасынки. Желтые цветки хорошо видны были, но наутро участок снова становился желтым. Мы начинали по новой, и так несколько дней».

В бригаде отца

А.И. Любезнова, о которой вспомнила Л.А. Самаркина, рассказала, что в колхозе рассаду махорки выращивали в овраге. После посева на ночь ее укрывали соломенными матами, которые каждое утро снимали. Когда рассада была готова, ее высаживали на поле. «Отец мой был бригадиром первой бригады, а я с детского возраста до 16 лет выращивала в его бригаде махорку. Ее сеяли на 5, а может, 10 гектарах лучшей по плодородию земли. Очень много было махорки! И чтобы ее полить, с утра до вечера мы черпали ведрами с речки и возили на поле в бочках воду.

Анна Ивановна работала и на вывозке в махорочный овраг конского навоза и плодородной земли, которыми зимой заполняли рассадники. Сегодня живет в Чукалах, очень любит выращивать цветы, 25 лет была у себя в селе церковной старостой.

Такой долгожданный финал

К концу лета махорка вырастала с человеческий рост, листья ее становились крупными, стебель – массивным, и это было сигналом к началу уборки. Стебли под корень рубили острыми топориками, большими ножами. Их переносили под навес с решетчатыми стенами. Чтобы быстрее высохли, стебли разрезали вдоль на четыре части, обрывали с них большие листья, нанизывали на шпагат и подвешивали на сквозняк. И здесь от непривычного запаха и густой табачной пыли, забивавшейся в нос и глотку, у работающих тоже начинала кружиться голова, появлялись резь в глазах, тошнота.

Когда махорка становилась сухой, ее увозили для сдачи в «Табаксырье», и наступал, наконец, финал очень трудоемкой истории.